�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@H�Q�R�E�P�O�E�R�O

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@H�Q�R�E�P�O�E�R�O �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@H�Q�R�E�P�O�E�R�O

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@H�Q�R�E�P�O�E�R�O

�P�D�T�v

| �@�G�n�́A�F�����i�F�萬�A�̂���j�̂��߂ɔn�̊G��`���Đ_�Ђ₨���ɕ�[����z�̂��Ƃ������܂��B�n��n�̑����[�������ɔn�̊G��`�����z���[����悤�ɕς���Ă��܂����B�G�͔n�Ɍ��炸�A�l���A�i�F�A����Ȃǂ��܂��܂ł��B�Â����Ђɍs���ƁA�G�n��������A�Â��G�n���|�����Ă���̂��������邱�Ƃ�����܂��B

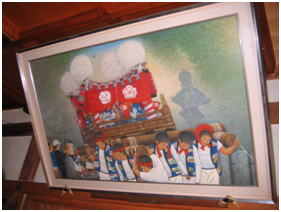

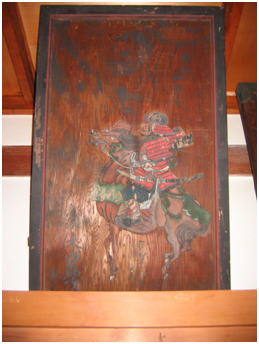

�@�ߔN�͊G�n���[����K���͐̂قǐ���łȂ��悤�Ɏv���܂��B���_�Ђł͏��a�T�V�N�ɕ�[���ꂽ���ې_�`�}�i���{��Ɓ@�����L�G�M�j�̊G�n�i�Ƃ������P�Ȃ�G��Ƃ����ׂ������m��܂���B�j������܂��i�ʐ^�P�j�B����̓^�e�E���R107�~162�Z���`�̑傫�Ȃ��̂ł����A�ߔN��[���ꂽ�G�n�̊z�͂��̂P�_�����ł��B���́A�Г��Ŏ��^������A���F���̓P���i�i��������j�Ɋ܂߂Ă��n�������肷��~�j�G�n�i�ʐ^�Q�j�������ς�ł��B����ɋF��������ċ����̊G�n�|�i�ʐ^�R�j�ɂ����Ă��炢�܂��B�G�n�|�͂ǂ��̐_�Ђ֍s���Ă��悭�������܂��B �@�����͋��q�a�̉�̎��i���a�S�R�N�j�ɊO����A��r�I�ۑ���Ԃ̗ǂ����̂T�_���I�ꌻ�݂̔q�a�i���a44�N�����j�Ɋ|�����܂����B�����̊G�n�͌��݂����̂܂c���Ă��܂����A���͐_�`�q�ɂ̋��ɎG�R�Ɛς܂ꚺ�ɂ܂݂�Ă��܂����B���̐ς܂ꂽ���̂����q�a�Ɋ|���Ă����G�n�ł��邱�Ƃ͐��{�i���畷���Ă��܂������A���܂�ɂ�����A�ꌩ�p�ނ̂悤�Ȋ����ł����̂ŁA�G��C�ɂ��Ȃ�Ȃ��悤�Ȃ��̂ł����B |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐ^�P  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐ^�Q |

�Q�D�����قɂ�鎑����

�@�Ƃ��낪�A����5�N�̑��ې_�`�̏C�������ɍۂ��A���c�s�������ق̊w�|���̕������ې_�`�������ہA���̖T��ɐς܂�Ă����O�L�̌ÊG�n�ɋC�t����A���̂��ׂĂ��^�яo���ĂP�_���ʐ^�Ɏ��߂��܂����B���̂Ƃ��A���͏��߂ČÊG�n�̏�m�邱�Ƃ��ł��܂����B�ꕔ�j���A���H���A�G���̔������A�ۑ��͐r���悭����܂���ł����B�����قł͌��q�a�Ɏ��߂�ꂽ5�_���S��������������A���_�Ђɂ��̒����J�[�h�Ǝʐ^�����������܂����B���̓��e���܂Ƃ߂Ė������ʎ��P�Ɏ����܂��B�ł��Â����̂����i��?�N�i1704�N�j�́u��[�o�~�\��z�v�ł��i�ʐ^�X�j�B�ł��V�������̂��吳3�N�i1914�N�j�ł��B�傫���͑召���܂��܁A�G�������܂��܂ł��B�����͕�[���̔N���A��[�̎�|�Ȃǂ��ǂ߂���̂�����������܂��B���̒��Ŕ����́u�������}�v�ł��i�ʐ^�P�O�`�P�Q�j�B����͍������߂ďЉ�邱�Ƃɂ��܂��B

�@�Ȃ��A���̃y�[�W�����̕ʎ��P�̂Ƃ���A�ÊG�n�̐���200�N�̊Ԃ�26�_��[����Ă������Ƃ�����܂��B

�@���łɔq�a�Ɋ|���Ă�����̂͂Ƃ������A���̚��ɂ܂݂ꂽ���̂��ǂ����邩��肵���B���q�a��̎��Ɏ��q���コ����������炭�l�����������A�Ƃ肠�����q�ɂɓ���Ă������Ƃ������ƂɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�C�����鉿�l����������Ȃ����Ƃ���A����7�N�����̎��q�����ɂ����Ă����l�̌��_�ł����B

| �@���Ƃ��ẮA�]���Ɠ��l�̂܂ܑq�ɂɖ߂��̂��ɂ����C�����܂����̂ŁA�����ق̊w�|���̕��ɕۊǕ��@�������Ă��炢�A�e�G�n���ƕی�V�[�g�ŕ�݁A�i�{�[���P�[�X�Ɏ��[���邱�Ƃɂ��܂����B�ی�V�[�g�͔����ق̂��̂����������܂������A�G�n�̑傫���͑召���܂��܂ł�����A�K���Ȓi�{�[���P�[�X������܂���B�����ŁA�i�{�[���V�[�g�̃u�����N��i�{�[����Ђŕ����Ă��炢�A�G�n���ƃT�C�Y�����킹�ăP�[�X������Ƃ������ōs���܂����i����7�N�j�B�G�n��ی�V�[�g�ŕ�݁A�i�{�[���P�[�X�Ɏ��߂ă��[�v�Ŕ���܂����B�ʐ^5�ɂ��̈��������܂��B�e�P�[�X�ɋL�����ۊLJ��ƕʎ��P�̕ۊLJ��Ƃ���v���܂��B�ۊLJ����t���Ă��Ȃ����̂͌��q�a�Ɍf�����Ă���O�L�T�_�̊G�n�ł��B�ۊLJ��̂���22�_�̌ÊG�n�́A�q�ɂ̋��Ɏ��[���܂����B���炭��x�ƊJ�炩��邱�Ƃ͂Ȃ��낤�Ǝv���܂����B |

�@�ʐ^�T �@�ʐ^�T |

�R�D���݂̔q�a�Ɍf����ꂽ�ÊG�n

�i�P�j�����ǖ�

�@�E���s�ґ�C�s�}�i�ʐ^�U�j

�@�E���n���}�i�ʐ^�V�j

�@�E�n�㕐�Ґ}�i�ʐ^�W�j

�@

�@ �@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�ʐ^�U�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐ^�V�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐ^�W

�i�Q�j�����ǖ�

�@�E��[�o�~�\��z�i�ʐ^�X�j

�@�E�n�㒣�����}�i�ʐ^�P�O�A�P�P�j�A�����ʂ̖n���i�ʐ^�P�Q�j

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�ʐ^�X�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐ^�P�O�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐ^�P�P�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐ^�P�Q

�S�D�n�㒣�����}

| �@�ʐ^�P�O�A�P�P�A�P�Q�Ɏ������G�n�́A�n�㒣�����}�ł��B���݂͓����ǖʂɉ����č��E��̋r���u���A���̏�ɗ��ĂĂ��܂��B�]�O�̎p�ɂ��ẮA�c�O�Ȃ���O�{�i����f���Ă��܂��A�G�n�̊z���㉏���ɍ��E��̒���ł����܂�Ă��邱�ƁA�O�L�r�䂪��r�I�V�������Ƃ��猩�āA�]�O�͕ǖʏ㕔����݉�����������ǖʂŎx���邱�ƂŊp�x���������Ċ|�����Ă����Ɛ�������܂��B���̊G�n�ɂ��ē��M���ׂ����Ƃ́A��[�̏ڍׂȎ�|�����ʂɖn������Ă��邱�ƁA��[�҂����|�⑺�Ƌ����l���ł��邱�ƂȂǂ���A���j�I�ȈӋ`�����邱�Ƃł��B����ɖʔ������ƂɁA�Z��G�n�ƌ����Ă��悢�قǎ������̂��A�ג��̖L�Ò��i�����l���j�̎��_���܂ł����א_�Ђ���Ɍ�������̂ł��B �@���̊G�n����ш�א_�Ђ���̊G�n�ɂ��ẮA���_�Ђ́u��^����v�i����23�N4��1�����s�j�́u�_�З��j�╨�Љ�i��j�v�ɂ����ďЉ�Ă���Ƃ���ł���ꕔ�d�����܂����A���M���čČf���܂��B �@�������A���i�����ȁj�͒���Ƃ����A�����́u�O���u���`�v�ɓo�ꂷ�鍋�������A��R����̕����Ƃ��Ēm���Ă��܂��B���̒��A�R�n�Ɍׂ�A�u���͊����Ƃ��A陁i�[���A�Ђ��j�͋t���܂ɕ�����āA�O�i�^���j�̂��Ƃ��������̉��܂Ō����v�i�g��p���u�O���u�v�j���܂��ɓG�ɒ��܂�Ƃ��锗�͂���p��`�����G�n�����_�ЂɎc����Ă��܂��B�]�˒����̕��14�N�i1764�N�j�ɕ�[���ꂽ���̂ł��B�c�P�W�P�Z���`�A���P�Q�V�Z���`�̑傫�Ȃ��̂ł��B���ʂɕ�[�̎�|���n������Ă��܂��B�o�N�ω��Ŕ����Ȃ蔻�ǂ������������܂����A���c�s�������ق̂����������������Ȃ���A�E���̂悤�ɁA����₷���ǂ݉����Ă݂܂����B�i�����͖����̕ʎ��Q�����Q�Ƃ��������B�j |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�G�n���ʂ̖n�� | ���@�@�L |

| �@ �@�������W�́A�]�˒J���ɂ��ݏZ�̐X���̏��̂ł���B���ɕ��\�O�N�Z���A�����W�̖^�A�|�①�l�̖^�炪���n�̕S���i�Z���j�ɑ����āA�̎�ْ̍f�����ׂ��]�˂ɕ������B���̂������͕��G�ł���̂ŏȗ����邪�A�X���͕S����\�̒Q�i����A�ꋓ���₩�ɂ�����������A�ԈႢ�𐳂��A��������������]�ނ��̂悤�Ȗ����ȍْf�������ꂽ�B�̖��Ƃ��Ċ��тɊ����Ȃ��B����͓��_�Ђ̗i��Ɉ˂���̂ɑ��Ȃ�Ȃ��B����Ƃ��Ē���������`�����A���Ђɕ�[���L�O�Ɋ|�������̂ł���B�`��M����u���i���Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������A�X���̕��^���v�ƁA�S���̋Ƃ̐�Ȃ邱�Ƃ��F��B �@�@���ɕ��\�l�N�O���b�\�t�O���g���@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�J���X���̉��|��絑��l絔_�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�h�� |

�@�u���13�N�v�F1763�N�@10�㏫�R����Ǝ��̎��� �@�u�����v�F���̗��B��̓I�ɂ͐ےÍ��L���S�|�⋽���w���܂��B �@�u���W�v�F��̑��B�����A���s�̉|��絁i�ނ�j�Ƒ��l絁i�ނ�j���w���܂��B �@�u�X���v�F���{�X�d�����̎q���ł�����{�X�Ɓi���Y�ƂƌĂꂽ�ƂƎv����B�j�B�����̎傪�N�ł����������̂Ƃ������ł��Ă��܂���B�������X�Ƃ̏��̂ł��������Ƃ��킩��܂��B �@�u�����W�̖^�A�|�①�l�W�̖^�v�F�]�˂ɍs�����ҁB�����W�̐l�����������Ă��闝�R�͕s���B����l���B���̊G�n�̕�[�҂́A�|��W�Ƒ��l�W�̏Z���̋����́i�|��絑��l絔_���j�ł��邱�Ƃ���A�����W�͑Η����铖���҂̈���ł������Ƃ���������܂��B �@�u�������v�F�G�n�̐}���Ƃ��āA�Ȃ��������i����j��I���B�O���u���`�ɓo�ꂷ�邽������̕����̂Ȃ��ŁA�L���ł͂��邪��l���ł͂Ȃ��A���e���Ƃ������l���B�������K��������l�̗L���ȕ����u�։H�v�ƂƂ��ɓ��ƐÂőΗ�����l���Ƃ��ēo�ꂵ�܂��B����������Ƃ��ĎO�l�ŋ`�Z��̌_������сA䅓�h��̂̂��O���̈�ł���u冁v�������A��������������c��ɂ��܂����B�R�t�Ƃ��ď����E�������ւ��������Ƃł悭�m���Ă��܂��B �u�`��M����u���i���Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�v�����u�s�Y�i�`�M���Ӗ��v |

�T�D�Z��G�n�̌����@

| �@�Ƃ���ŁA�ג��̐��c�s�L�Ò��i�����l���j�̎��_���܈�א_�Ђ̋{�i�l�i�O���A�����j����A���Ђɂ��悭�����G�n�����Ƃ̂��b���f���A��^��L��ψ��̂���l�ƂƂ��ɖK�˂܂����B���u�^�ł����A�傫���A����A�ޗ��������ʂ��A���ʂɖn�����ꂽ��[�̎�|���������͂ł��B��[�̎������҂������v�B��[�҂������l���Ƌ��|�⑺�̘A���B�`���ꂽ�l���́A�I�R�Ƙe���Ɋ�肩�����������A��陁i�т���j���Ƃ��Ăꂽ�։H�i�n���ł́u������։H�v�j�ł��i�ʐ^13�j�B�Z��G�n�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂���܂���B �@�@����ɁA�������������Ď��Ẳ����ɓ�����A�����������ɋA�����̂ŁA���Ƃ��Ă��ꂼ��̎��_���܂ɓ��l�̊G�n���[�������̂ƍl�����܂��B |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐ^�P�R |

�y�^��z

�@���_�Ђ̊G�n�̐}�����Ȃ�����ŁA��א_�Ђ���̕����Ȃ��։H�ł���̂��B

�u�s�Y�i�`�M���Ӗ��v�Ƃ́A�����Ӗ����Ă���̂��B�������Ƌ^��Ɏv���Ă��܂����B

�@�����ŁA�Ƃ肠�������̂悤�ȁu�G�n����v�̐��E�ɓ��邱�ƂŁA���ʔ[�����邱�Ƃɂ��Ă��܂��B

�U�D�G�n����(�t�B�N�V�����ł��B�j

�@�G�n���[����ɂ��Ă��A���̊G�������ɂ��邩�A�����̐l�����i�����O�j������Y�܂����ɈႢ����܂���B

�_�ЂɎc����Ă��铖���̉�̋L�^��`���Ă݂܂��傤�B

| ��1���i���13�N8���^���A������j

�S����u�G�n��[���邿�イ�Ă��A�ǂ�ȊG�i���[�j�`�i���j���Ă��낤�����낵���܂��̂�납�B�v |

| ��2���i���13�N9���^���A������j

�����u���l�̏�������Ƃ����k������₯�ǁA���x�̂��Ƃ�U��Ԃ��Ď���悤�����^��́A���ǂ̂Ƃ���A�킵��͐l�Ƃ��čs���ׂ������݂��A�ꌾ�ł䂤����u�`�v��A�����厖�ɂ��Ď����^�������ʂA���イ���ƂɂȂ����킯��B�����łȁA���́u�`�v���G�ɂ��Ă��炨���イ���ƂɂȂ�܂������B�䂤�Ă邱�ƕ����납�B�v |

|

��3���i���14�N�Q���^���j�_�Дq�a �����u�o���Ă��܂����Ł[�B��낵���܂������B�v |

| ��4���i���14�N3���^���j�_�ЎДq�a

�N��u�V���ז��ŁA�������B�v |

�y�ʎ��P�z

�ÊG�n�i�N�㔻���̂��́j

�@�@���ۊLJ��͒i�{�[������{���q�ɂɕۊǂ������́A�u�q�a�P�v���͔q�a�Ɍf�z�̂��́B�u�ۑ���ԁv�͎ʐ^���画�f�B

�@�@�@�����J�[�h�y�юʐ^�́u�ÊG�n�ۊǑ䒠�v�Ɏ��^�B

| �� | �ۊ� | �}������ | �傫���i�^�e�~���R�jcm | ��[���� | �n���� | �ۑ���� | ���̑� |

| 1 | �q�a1 | ��[�\��z | 72�~235 | ���i���H�N�i1704�j | ���@�������� | �����ϐF | ���c�_�Ђ̂��̂Ɨގ� |

| 2 | 20 | ��ۓ��q�} | 123.2�~197.4 | ����4�N�i1714) | ������ | �����i��j | �}���s�� |

| 3 | �q�a2 | �n�㕐�Ґ} | 101.0�~62.8 | ���11�N | ��|��A�O�@�ؓc�S�� | �����i���j | |

| 4 | �q�a3 | �n�㒣�����} | 181.8�~127 | ���14�N�i1764�j | ��[��|�i�ʎ��j | �ǍD | ��א_�Ђ̊։H�}�Ɨގ��A��[��|���� |

| 5 | 7 | ����G�} | 46.2�~95 | ���a2�N�i1766�j | ��|�@��_�O | �����i���j�A�j���i���j | |

| 6 | 1 | �ŋ��} | 71.1�~95 | ���i2�N�i1774�j | �F�g�@���l�� | �����i���j | |

| 7 | 6 | �ŋ��} | 90�~105.2 | ���i5�N�i1777�j | ���[���O | �����i���j | |

| 8 | 10 | (�s���āj | 72.5�~95 | �������H�N�i1803�j | ��[�䛏�O�@�������@�g���ܖ� | �����i���j | |

| 9 | 14 | �����} | 24�~29 | ����11�N�i1829�j9�� | �@�R���l�Y | �����i���j | |

| 10 | 15�A17��1�A�Q�19��1�A2 | �O�\�Z�̐�}�@�@�@�ܖ��g | 35�~112.3 | ����3�N�i1870�j4�� | ��[�@�|�⑺���q���@�@�@�@�@���F�t�@�쓇�O�� ��H�@�����֒��h�A�웸�d���q |

�����i���j�j���i���j | ���q�a���̌f�z��Ԃ̎ʐ^�i�ʐ^�P�j�B |

| 11 | 11 | ����푈�} | 57�~76.5 | ����10�N�i1877�j10�� | ��[�@�������V�� | �����i���j | |

| 12 | 21-(3) | ���䌈�ʐ} | 42�~54.8 | ����31�N�i1898�j11�� | ��[�@��卲�X���� | ����(���j | |

| 13 | 21-(1) | �����} | 47.4�~62.3 | �吳3�N�i1914�j3�� | ��[�@�\���Ώ����҃^�~ | �����i���j | |

| �ÊG�n�i�N��s���̂��́j | |||||||

| 14 | �q�a4 | ���s�ґ�C�s�} | 77.5�~35.8 | ����3�N�������F�� | ���ǍD | ||

| 15 | �q�a5 | ���n���} | 90.7�~227 | ����3�N�����ʐF | ���ǍD | ||

| 16 | ������} | 78.8�~57,7 | �s�� | ���ݕs�� | |||

| 17 | �{���O�a�} | 80.9�~60.3 | �s�� | ���ݕs�� | |||

| 18 | 12 | ��Ӑ} | 103�~121.6 | ��|�䛏�O�@���萬�A�F�ߖ����@�������㉺��� | �����i��j | ||

| 19 | 2 | �n����} | 94�~120 | ��|�䛏�O�@��쎁 | �����i���j | ||

| 20 | 3 | �����w���} | 84�~105 | �V���N�Δӈ� | ���@�����Y���ܖ� | �����i���j | |

| 21 | 5 | ����} | 77�~95 | ���|�@���_�O�@���� | �����i��j | ||

| 22 | 4 | ����} | 72.5�~95 | �@�䛏�O�@���@���� | �����i���j | ||

| 23 | 9 | ����} | 72.4�~92 | ��[�@�䁠���@�O�����q���� | �j���i�ꕔ�j | ||

| 24 | 8 | ���D�} | 60.5�~75.5 | ��|�䛏�O�@���g�����x���ɕ��q | �j���i�ꕔ�j | ||

| 25 | 13 | �s�� | 37.8�~27.3 | �j���i��j | |||

| 26 | 16 | �q�ݒj�} | 22.1�~29.2 | �ДN�\��j | �����i���j�j���i�ꕔ�j | ||

�y�ʎ��Q�z

|

�n�㒣�����}�̕�[��Ӂi�G�n���ʖn�����j�@ �c�����W�J���X���V���̖� �������\�Oᡖ��ĘZ���@�����W�^�@�@�@�@ �|�①�l�^���@��S�������s�V �|��[���V�@�����Q�i�V �ꋓ�������V���@���@�@�]�����V �̉��_�l�s�X���@�S�L�֓��Зi�� ����䢕߉抿���������@��|�L�O �s�Y�i�`�M���Ӗ� �ĕ����F�����^���v�S���Ɛ�� �Ҏ����\�l�b�\�t�O���g�� �@�J���X�����̉��@�|��絔_���@�@�@�h�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@���l�@�@�@�@�@�@�@�@ |